ミャクミャクはなぜ「怖い」と言われているのでしょうか?

大阪・関西万博の公式キャラクターとして登場したミャクミャクは、見た目のインパクトが非常に強く、「気持ち悪い」「怖すぎる」「なんであんな形に?」という声が続出しています。

このように恐怖や違和感を覚える人が多い一方で、「アート性が高い」「だんだん愛着が湧いてくる」といった意見も存在し、ミャクミャクは今や“賛否両論の象徴”ともいえる存在です。

本記事では、「ミャクミャク 怖い イラスト」「なぜ気持ち悪いと思われるのか」「誰が声優なのか」「なぜ選ばれたのか」「化け物のような見た目の理由」「目が多いのはなぜか」「海外の反応」など、多くの疑問を軸に、ミャクミャクが“怖い”と感じられる背景を心理学や文化的観点から深掘りします。

怖いと感じていたはずのミャクミャクが、記事を読み終える頃には少しだけ愛おしく思えるかもしれません。

ミャクミャクが怖いのはなぜ?その理由を徹底解説

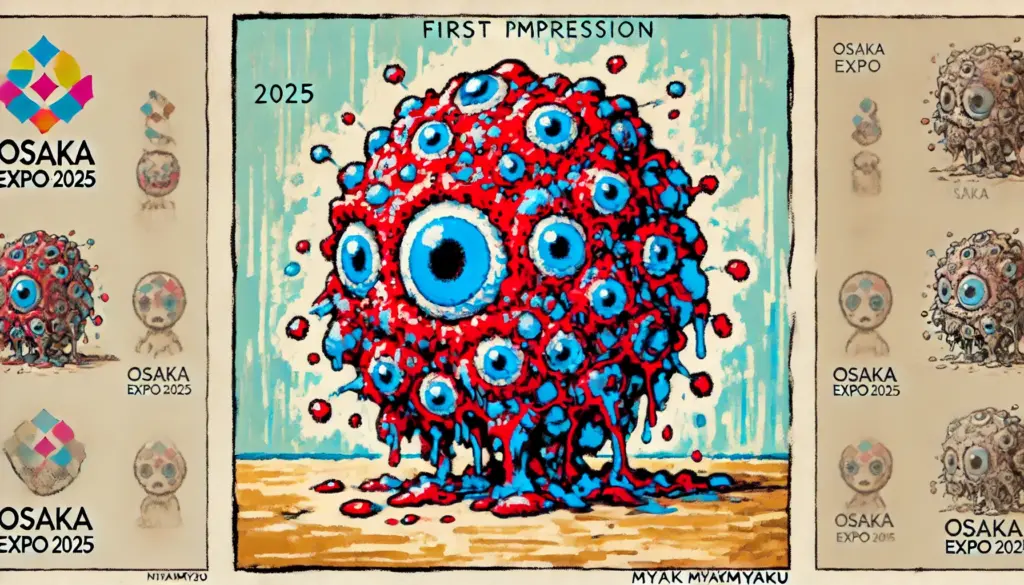

- イラストが怖い?ミャクミャクの第一印象とは

- 出生地に秘密あり?ミャクミャクの正体を探る

- 声優は誰?声から広がるミャクミャクの印象

- なぜこの見た目?化け物のような造形の背景

- 「気持ち悪い」と言われるデザインの理由

- 目が多すぎる?視線が怖いと感じる理由

- センスないと酷評?誰がミャクミャクを選んだのか

イラストが怖い?ミャクミャクの第一印象とは

ミャクミャクのイラストを初めて見た人の多くが「怖い」と感じるのは、圧倒的なビジュアルのインパクトが原因です。というのも、ミャクミャクの赤と青のコントラストが強く、細胞のように連なる不規則な形状が私たちの脳に異質さを訴えてくるからです。

例えば、ミャクミャクの顔には明確な目鼻口がなく、曖昧で抽象的な輪郭が不気味さを助長します。このような不定形のデザインは、人間が「何者か」を識別するための手がかりを排除しており、安心感が得られません。こうした視覚的な要素が、ミャクミャクを見た瞬間に「怖い」と直感的に感じさせるのです。

また、SNS上では「夜に見ると夢に出てきそう」「子どもが泣いた」などの反応も多く見られます。視覚的な不安定さが、人の感情にこれほどまでに影響を与えるとは、まさにキャラクターデザインの力の強さを物語っています。

出生地に秘密あり?ミャクミャクの正体を探る

ミャクミャクの出生地は、「関西のどこかにある小さな湧水地」と設定されています。この曖昧な説明は、神秘性を高めると同時に「正体不明の怖さ」を感じさせます。人は未知のものに対して本能的に警戒心を抱くため、この「どこにいるか分からないキャラクター」という設定自体が不安を呼び起こすのです。

さらに、ミャクミャクの体は「水」と「細胞」から構成されており、自在に姿を変えることができるとされています。この不定形で流動的な存在感は、まるで妖怪のような印象を与えます。

こうした要素が重なり、「どこから来て、何者なのか分からない存在」として、ミャクミャクは怖いと感じられてしまうのです。しかしその一方で、神秘的な雰囲気が「興味をそそる」「もっと知りたい」と感じさせる魅力にもなっています。

声優は誰?声から広がるミャクミャクの印象

ミャクミャクの声を担当しているのは、声優の水野なみさんです。公式アニメでは、やさしくてどこか不思議なトーンで語りかけるミャクミャクが描かれていますが、その声が逆に「怖い」と感じられるという意見もあります。

その理由は、見た目と声のギャップです。視覚的には怪物のような姿なのに、声は子ども向け番組のように優しい。このアンバランスさが、「意図が読めない」「裏がありそう」といった感情を呼び起こすのです。

また、声のトーンが一定で感情が読み取りづらいため、ロボット的な印象を与え、「感情を持たない存在=怖い」という印象を強めることもあります。ミャクミャクの怖さは、見た目だけでなく、聴覚を通じても人の心に影響を与えているのです。

なぜこの見た目?化け物のような造形の背景

ミャクミャクの姿が「化け物みたい」と言われるのは、単にデザインが奇抜だからではありません。そこには、明確なコンセプトが存在します。赤い部分は「細胞」、青い部分は「水」という、生命を構成する要素を組み合わせて表現されています。

しかし、この説明を知らずに見た場合、ぐにゃぐにゃとした赤い形が内臓のように見えるという声もあり、「怖い」「生理的に受け付けない」という感想が出てくるのも無理はありません。しかも、あのうねるような形状は「何かが這っているようだ」「生きて動いていそう」といった印象を与えるのです。

このように、化け物のように感じられる背景には、意図的な生命観の表現がある一方で、視覚的な不気味さが際立ってしまい、多くの人にとって「怖い存在」として記憶に残る原因となっているのです。

「気持ち悪い」と言われるデザインの理由

ミャクミャクに対して「気持ち悪い」という印象を抱く人が多い理由は、集合体恐怖症(トライポフォビア)に関係している可能性があります。これは、規則的な穴や目のような模様が集合している画像を見ると不快感や恐怖感を覚える現象です。

ミャクミャクのデザインには、目や細胞のような球体がいくつも並んでおり、この視覚パターンが一部の人にとって強烈な拒絶反応を引き起こす要因になります。しかも、それらがランダムに配置されているため、不均衡さや混乱感も加わり、見た人に「気持ち悪い」という印象を植え付けます。

また、アニメやイラストでよく見る「顔のパーツが揃ったキャラクター」とは異なるため、見る側にとっては理解不能な存在として怖いイメージを持ちやすいのです。こうして、ミャクミャクは「単純に可愛くない」では済まされない、深い心理的な拒絶を引き出すキャラになっているのです。

目が多すぎる?視線が怖いと感じる理由

ミャクミャクの特徴の一つに「目がたくさんある」ことが挙げられます。普通のキャラクターは目が二つですが、ミャクミャクには少なくとも六つ以上の目玉が確認されています。こうした「多すぎる目」は、視線に対する本能的な恐怖を呼び起こします。

なぜなら、私たちは「誰かに見られている」と感じたときに、緊張や不安を覚えるものです。しかもそれが複数の目によって、あらゆる角度から同時に見られているとしたら、逃げ場のないプレッシャーを感じることになります。これは、ホラー映画などでも多用される「視線の恐怖」と同じ原理です。

つまり、ミャクミャクの目の多さは、デザインのユニークさである一方、無意識のうちに「怖い」と感じさせる強力な要素となっているのです。

センスないと酷評?誰がミャクミャクを選んだのか

ミャクミャクが「センスない」と酷評される背景には、デザイン選定のプロセスがあまり知られていないことが関係しています。実際には、キャラクター愛称選考委員会によって商標調査や国際的な言語的意味を考慮したうえで慎重に決定されました。しかし、その結果として誕生したミャクミャクのデザインがあまりに奇抜だったため、多くの人が「なぜこのキャラなの?」と疑問を抱いたのです。

そのため、一部では「誰がこれを選んだのか」と選定側のセンスや判断力に対する批判も上がりました。SNSでは「もっと万人受けする可愛いキャラがよかった」「美術関係者だけで決めたのでは?」など、選考過程の透明性に疑問を抱く声も見られます。

これには、「国民投票で選べばよかったのに」といった意見も多く、ミャクミャクの“怖い”という印象が、デザインの背景や選定方法への不信感にもつながっていることがわかります。つまり、怖さだけでなく「納得できない」感情がミャクミャクの印象をより複雑にしているのです。

怖いだけじゃない!ミャクミャクの魅力と楽しみ方

- ファンアートで広がるミャクミャクの世界

- 日本の妖怪文化と似てる?怖さのルーツを探る

- 海外の反応は?ミャクミャクはどう見られているか

- 大阪万博で話題に!なぜ怖いのに人気なのか

- ミャクミャクは本当に怖いのか?心理学で読み解く

ファンアートで広がるミャクミャクの世界

ミャクミャクのデザインは、実は日本の妖怪文化との深い共通点があります。日本には「不気味だけど面白い」「怖いけど憎めない」といった感情を呼び起こす妖怪が多く存在します。例えば、一反木綿やぬりかべのように、形や動きが不明瞭な存在に親しみを持つという文化的土壌があるのです。

ミャクミャクも同じように、形が定まらず、どこか非現実的な存在であることから、「妖怪的な存在」として受け入れられている側面があります。特に、水と細胞から構成されたという設定は、日本人の自然信仰や命に対する感覚とどこか通じるものがあり、それが不気味さと同時に神秘性を与えているのです。

このように考えると、ミャクミャクの「怖さ」は単なるデザインのインパクトだけでなく、日本文化が受け入れてきた“曖昧な存在への親しみ”という感覚に根ざしているといえます。だからこそ、怖いと思いながらもどこか惹かれてしまうのかもしれません。

日本の妖怪文化と似てる?怖さのルーツを探る

ミャクミャクのデザインは、実は日本の妖怪文化との深い共通点があります。日本には「不気味だけど面白い」「怖いけど憎めない」といった感情を呼び起こす妖怪が多く存在します。例えば、一反木綿やぬりかべのように、形や動きが不明瞭な存在に親しみを持つという文化的土壌があるのです。

ミャクミャクも同じように、形が定まらず、どこか非現実的な存在であることから、「妖怪的な存在」として受け入れられている側面があります。特に、水と細胞から構成されたという設定は、日本人の自然信仰や命に対する感覚とどこか通じるものがあり、それが不気味さと同時に神秘性を与えているのです。

このように考えると、ミャクミャクの「怖さ」は単なるデザインのインパクトだけでなく、日本文化が受け入れてきた“曖昧な存在への親しみ”という感覚に根ざしているといえます。だからこそ、怖いと思いながらもどこか惹かれてしまうのかもしれません。

海外の反応は?ミャクミャクはどう見られているか

ミャクミャクに対する海外の反応は実に多様で、国や文化によって評価が大きく分かれています。例えば、フランスや台湾などのイベントでは「日本らしいアート性を感じる」「奇抜で面白い」と好意的に受け取られることもありますが、一方で東欧諸国では「ゾンビのよう」「怖いモンスターだ」といった否定的な声が目立ちます。

この違いは、キャラクター文化や“怖さ”に対する価値観の差が関係していると考えられます。日本では妖怪やホラーを楽しむ文化があるため、「不気味だけど可愛い」「怖いけど面白い」といった複雑な感情を抱くことがありますが、海外ではシンプルに「怖い=ネガティブ」と捉えるケースが多いのです。

また、ミャクミャクのデザインに対しては「まるで芸術作品のようだ」と評価する人もいれば、「なぜこれをマスコットに選んだのか理解できない」と戸惑う人も。これらの反応からも、ミャクミャクは国際的に議論を呼ぶ存在であることがうかがえます。

大阪万博で話題に!なぜ怖いのに人気なのか

一見すると「怖い」とネガティブに捉えられがちなミャクミャクですが、実際には大阪万博を象徴するキャラクターとして大きな注目を集めています。その理由の一つが、“怖さ”が逆に話題性を生み、好奇心をかき立てているからです。

SNSでは「夜に見たら怖いけど、クセになる」「目を背けたいけど見てしまう」といった投稿が相次ぎ、ミャクミャクの存在感は日を追うごとに拡大しています。怖いけれど目が離せない――この相反する感情こそが、強烈な印象を残すキャラクターの条件でもあるのです。

また、話題性の高さからグッズやイベントの参加者も増加傾向にあり、「怖いけど記念硬貨は欲しい」「ぬいぐるみは意外と可愛い」といった“ツンデレ的な愛され方”をされています。このように、怖さを含めてキャラクターの魅力として昇華させている点が、ミャクミャク人気の秘密なのです。

ミャクミャクは本当に怖いのか?心理学で読み解く

ミャクミャクが「怖い」と感じられる心理的な背景には、心理学でいう「アンケニー・バレー(不気味の谷)」という現象があります。これは、人間に似ているが似すぎていない存在が、むしろ不気味に感じられるという感覚のことです。ミャクミャクは明確な顔や手足がなく、どこか“生きている何か”を感じさせる不明瞭な形状をしているため、この現象に当てはまるのです。

さらに、視覚的な「非対称性」も人間に不安感を与えます。ミャクミャクの複数の目やバランスの取れていない体の形は、視覚的な混乱を引き起こし、「これは普通じゃない」と脳が警告を発する仕組みになっています。

また、人は理解不能なものに対して本能的に警戒します。ミャクミャクは何者なのか、どういう存在なのかが完全には語られておらず、その“説明のなさ”が余計に想像力をかき立て、「怖い」という感情につながっているのです。つまり、怖さは人間の心理に深く根ざした反応であり、ミャクミャクはそのスイッチを巧みに刺激している存在だと言えるでしょう。

ミャクミャクを怖いと感じる理由と楽しみ方のまとめ

記事のポイントをまとめます。

- ミャクミャクのイラストは視覚的に不安を与える構成になっている

- 出生地や設定が曖昧な点が正体不明の怖さを生んでいる

- 声優の優しい声と見た目のギャップが不気味さを強調する

- 造形のモチーフが内臓や細胞に見え、化け物的な印象を与える

- 集合体的なパーツ配置が「気持ち悪い」という感情を呼ぶ

- 多すぎる目が無意識の恐怖感や圧迫感を与える要因になる

- ミャクミャクの選定過程が公開されていないため不信感を招いている

- ファンアートではホラーやアート的な方向で再評価されている

- 日本の妖怪文化と共通する「曖昧さ」が恐怖と親しみの両面を生む

- 海外では文化差によって「芸術的」「怖すぎる」と反応が分かれる

- 怖いのにグッズや記念硬貨が人気で注目を集めている

- ミャクミャクはSNSで話題になりやすく、注目度を高めている

- 心理学的に「不気味の谷」などの要因が恐怖感を説明している

- 怖いと感じる中にミステリアスな魅力を見出す人も多い

- 怖さをきっかけにキャラクターの個性として受け入れられている